> 首页»

新闻公告

> 首页»

新闻公告

新闻公告

毕业启航 · 榜样引领 | 2021级本科生考研与就业分享(六)

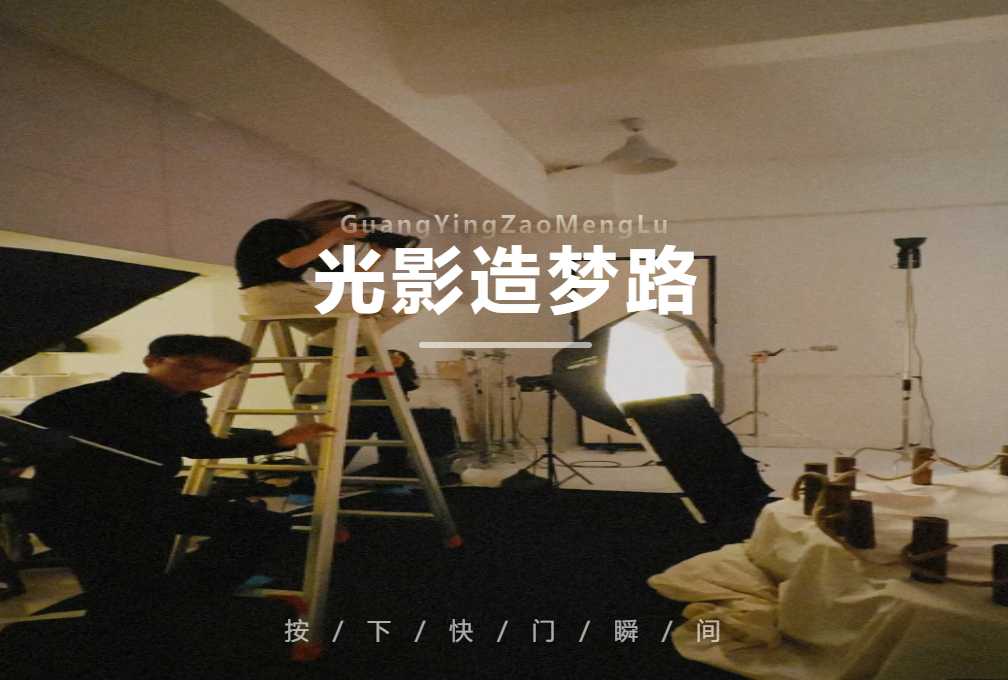

当快门按下的一瞬,光影便有了故事。

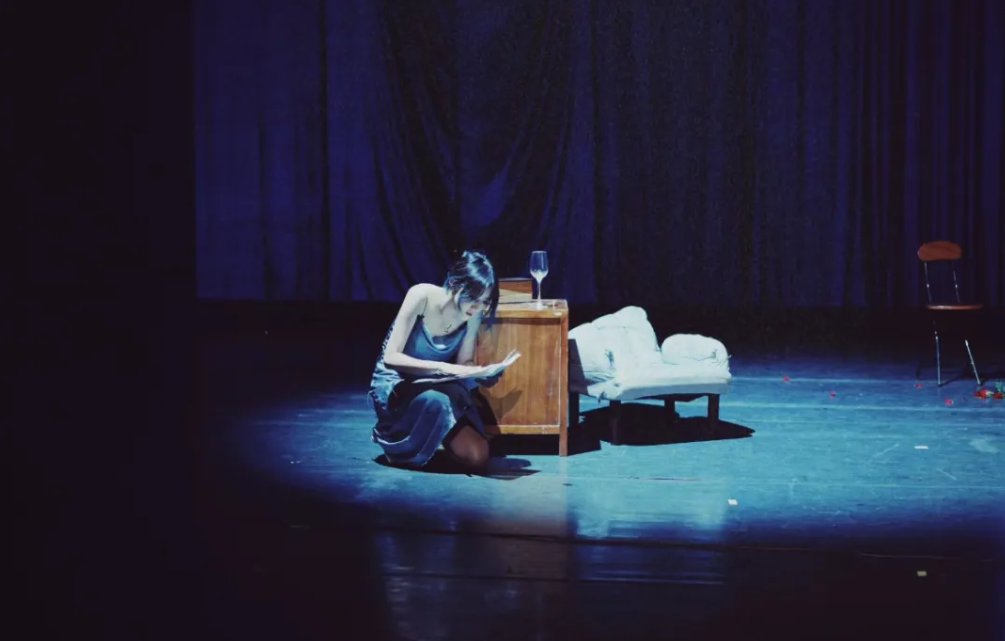

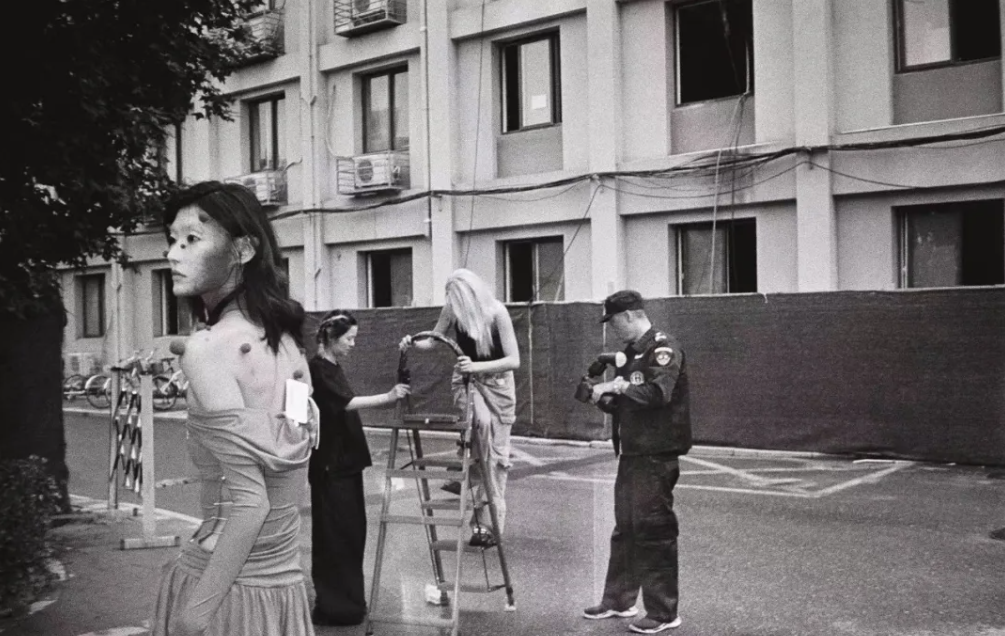

2025届艺术管理专业毕业生刘玥彤,带着对影像的敏锐感知与独特表达,从校园走向更广阔的艺术舞台。如今,即将赴RCA攻读摄影硕士的她,与我们分享这一路走来的思考与蜕变……

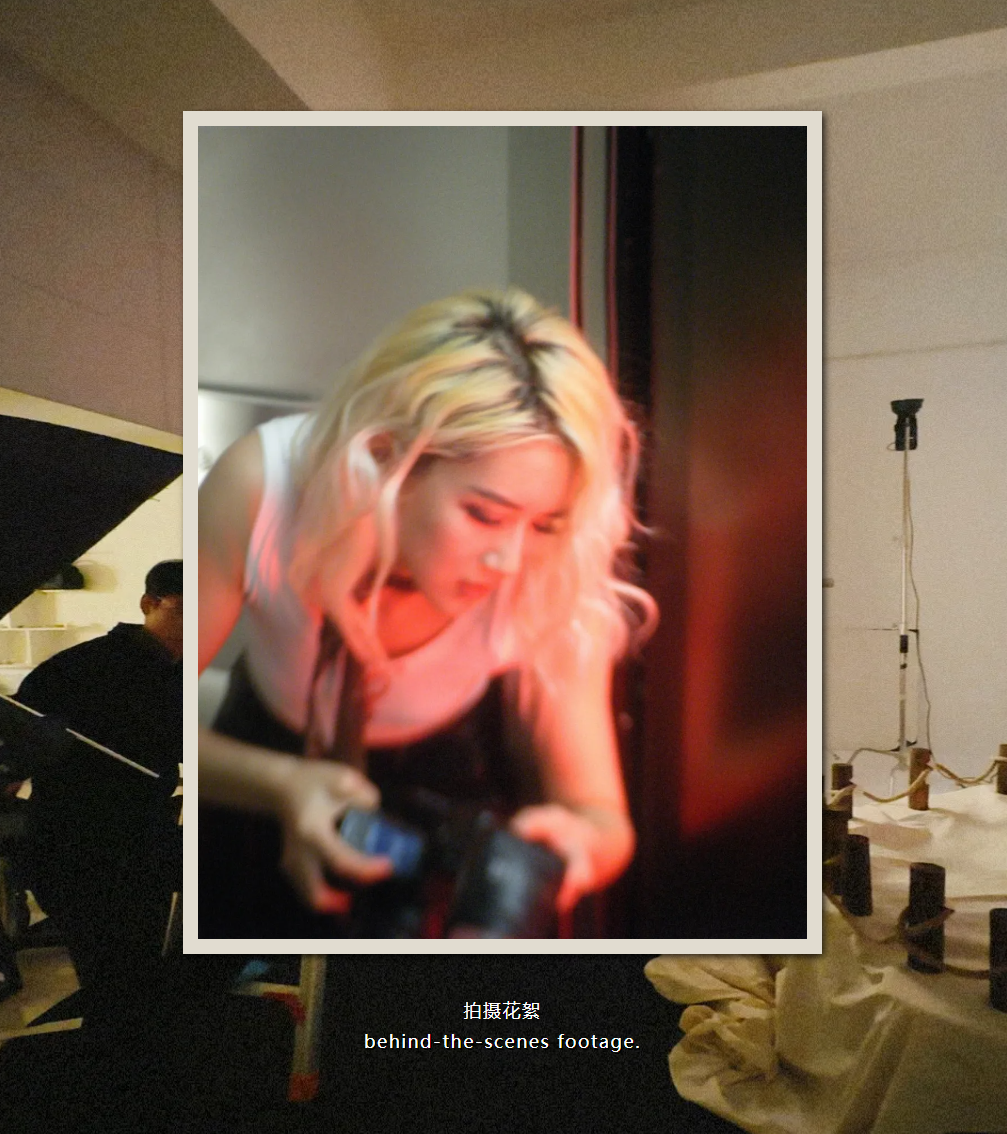

刘玥彤,2025届艺术管理专业毕业生,影像创作者,独立摄影师,现就读于皇家艺术学院攻读摄影硕士。今年拿到了皇家艺术学院摄影专业、伦敦艺术大学时尚传播专业、伦敦艺术大学时尚摄影专业、伦敦大学金史密斯学院摄影实践专业、金斯顿大学摄影专业等多个offer。曾在唐人影视、光线传媒、时尚COSMOPOLITAN实习,多次参与智族GQ、尼龙、精彩ok、glass、island等知名杂志拍摄。合作过章若楠、胡冰卿、孙千、张淼怡等多个知名艺人。

留学方向思考 Part.01

我比较推荐带着批判性地思维去做,时刻问问自己这是不是自己想做的?如果我未来十年都呆在这个行业,是不是我想要的?

Q:在选择留学目标学校及专业时有哪些思考?

A: 我的思路是先确定专业方向,再查阅相关院校资源。大一虽有留学打算,但对具体国家和专业尚无明确规划。最初对编导和艺术方向感兴趣,但因家人不看好及自身缺乏信心,始终未能踏入这个领域。 大二时,我开始为留学做准备,做了三件很有帮助的事,或许能给师弟师妹参考。若已有明确方向,可直接跳至申请部分。 首先,我向几位关系较好的专业课老师请教,了解往届生的申请经历、实践背景、留学体验及就业情况。这帮助我对可申请的学校和专业有了初步认知。 就我们专业而言,往届生申请方向较多元,主要集中在艺术管理、文化产业、博物馆管理、策展等专业,也有转向传媒、数字媒体或纯艺术的。学校方面,有申请到UCL、KCL、RCA、UAL、利兹、南安等案例。这些信息并非为了限制选择,而是拓宽思路。 其次,我进行了大量实践和试错。在了解专业和行业概况后,我结合兴趣和招聘信息,带着问题去实习。与许多同学不同,我的实习并非单纯积累经历,而是带着批判性思维去验证:这是否是我想要的?能否接受长期从事?若答案是否定的,便及时调整方向。大学实习的宝贵之处在于,你能以较低成本观察行业规则、岗位特征和运行模式,并随时退出。此外,我还结识了许多业内人士,离职后仍获得他们的帮助。试错本身就是进步,与其纠结完美答案,不如亲身尝试,用实践筛选适合的路径。

如果说第一件事是划定兴趣范围,第二件事则是将兴趣细化到具体岗位,通过实际体验排除错误选项。即便不确定理想方向,至少能明确哪些是绝对不愿从事的。这一点,许多职场人也未必能做到。 最后,我走访多家留学机构进行对比。由于留学申请存在信息差,机构往往掌握最新动态,他们的整理归纳很有帮助。通过机构提供的信息,我对申请流程有了更清晰的规划。他们会根据我的背景、实习经历和意愿,列出匹配的专业与学校,并建议后续需补充的实践方向。这些均为免费服务,是否选择机构因人而异。最终,我同时申请了传媒类(无需作品集)及摄影与时尚传播类(需作品集)专业。 这三步帮助我逐步明确了专业和学校选择。希望对师弟师妹有所启发,若有疑问欢迎交流!

“试错”也是一种前进方式, 比起原地纠结完美答案, 不如去尝试、去感受, 用身体去识别真正适合自己的路径。

跨专业选择 Part.02

当画面出现的每一部分都是由我做主时,摄影对我来说, 是我最熟悉的语言,几乎是我的母语。所以,选择去读纯艺摄影并不是一次“改行”, 而是终于有勇气去回应 那个一直存在的自己。

Q:从艺术管理到摄影,是什么促使你决定跨专业申请?艺术管理的学习经历对你选择摄影有哪些影响?

A: 其实我对这个问题已经很熟悉了,之前在UAL和雅思面试时都被问到过。对我来说,这不是简单的“跨专业”选择,而是一段逐渐找回自我的历程,是主体性的回归。 在国戏学习艺术管理期间,我系统掌握了文化项目策划、资源统筹和媒介传播等知识。这些学习让我理解了艺术在现实中的运作方式,以及艺术与社会、观众、空间的互动关系。通过课程中的团队实践,我逐渐意识到:比起“管理者”的角色,我更享受成为“创作者”。 摄影一直是我的爱好,最初只是随意记录,常和朋友互拍。但真正让我认真思考摄影价值的,是在影视公司实习的经历。面试时我带的摄影作品就引起了团队注意,后来在一次艺人跟拍后,有位同事说:“干我们这行干啥,以后可是要当大摄影师的。”这句话像种子一样在我心里生根发芽。 同期,朋友邀请我拍摄婚礼,这是我第一次通过摄影获得收入。凌晨四点起床、背着设备奔波的日子,现在回想都觉得不可思议。后来我开始在社交平台发布作品,逐渐积累关注,并接拍艺人宣传、广告等项目,积累了丰富的商业拍摄经验。这个阶段让我充满成就感,仿佛找到了人生方向。 然而,在完成大量商业项目后,我陷入了迷茫。我开始质疑:“这些真的代表我的创作吗?”有段时间甚至不愿称其为“我的作品”,因为它们大多源自他人的创意。正是在准备作品集的过程中,我意识到:摄影应该表达那些我一直想说却无处诉说的话语。 当画面中的每个元素都由我掌控时,摄影成为我最熟悉的表达方式,就像母语一样自然。因此,选择纯艺摄影并非“转行”,而是终于有勇气回应内心真实的创作渴望。艺术管理的学习经历同样珍贵,它赋予我管理思维、社会视野和项目执行能力,这些反而让我的创作更具结构感和叙事性,也提升了工作效率。 这不是突然的转变,而是对长期压抑的表达欲的释放。摄影不是刻意选择的工具,而是我最本真的语言。

Q:作为非摄影科班出身,你在申请前最大的担忧是什么?(如作品集、技术基础、竞争压力等)

A: 说实话,最初申请时,我对缺乏系统摄影训练这件事相当焦虑。尽管当时已经以“摄影师”身份参与过不少社会活动,但内心最大的恐惧始终是:不够专业。 后来我才逐渐明白,正是这种“非科班”背景,反而成就了我的独特之处。与国内考研不同,国外教授普遍青睐跨学科背景的学生。就我所知,现在的同班同学就来自各行各业、世界各地,背景相当多元。

但我一开始最大的恐惧,就是:“不够像一个摄影师”。但后来我才慢慢意识到, 正是这种“不像”, 才构成了我最独特的部分。

留学经验分享 Part.03

留学申请本身就是一个“自我拆解与重组”的过程, 不管是文书还是作品集都需要, 不断去挖掘自己,窥探自己, 再转换成不同的文字语言与视觉语言。

Q:在留学申请时遇到过哪些困难,有哪些留学申请经验可以分享?

A: 由于身边几乎没有人申请过纯艺摄影与时尚摄影/时尚传播的混合方向,前期完全是在“摸着石头过河”。 坦白说,最大的挑战确实是心态问题。面对海量信息和多重选择,其中不乏无用信息徒增负担。光是作品集就足够忙碌,再加上各校不同的申请要求和截止日期,确实令人应接不暇。在这种既要处理诸多事务又要探索自我的阶段,过载的信息很容易让人崩溃。这时最重要的是专注当下——不要总想着“未来方向未定”“项目毫无头绪”“申请可能失败”等消极念头。一旦陷入这种思维,就要及时抽离,通过冥想、听播客、亲近自然等方式调整状态,然后立即投入手头工作。很多问题的答案往往会在行动过程中自然浮现。 申请这件事难在信息差与执行力,但也并非不可逾越——毕竟流程是固定的,竞争压力也比国内考研小得多。此外,留学机构确实帮了我大忙。如前所述,信息处理会加剧我的焦虑,因此将材料整理、官网提交、文本翻译、文书修改等流程性工作交给机构,确实让我省心不少。

Q:对于想从艺术管理转向纯艺术/技术类专业的同学,你会强调哪些前期准备?

A: 找到一个合适的指导老师至关重要,特别是面对跨学科转型时。以我的经历为例,需要从策划管理思维转向创作思维,这种转变并非易事。我的导师毕业于法国服装设计专业,她并未直接教授摄影技巧,而是指导我如何有效整合想法并转化为视觉语言。

Q:是否有其他未被提及但你认为重要的经验或感悟?

A: 另外有三点特别重要:持续地观看、思考与吸收。无论是通过书籍杂志、学术论文还是艺术展览,形式并不重要,关键在于理解新领域的语言体系,同时充实自己的理论基础和审美认知。每一次的观看与思考,都能让你更清晰地认识自己。

>>>>>

在影像的世界里,刘玥彤师姐始终用镜头探索着身体与记忆的边界,用画面追问存在的意义。从艺术管理到摄影硕士,从国内大厂到国际顶尖杂志,她像一位温柔的观察者,又像一位坚定的冒险家。在恐惧与安全、逃逸与归属的张力中,捕捉那些稍纵即逝的真实。愿饱含热爱的我们,都能像光追逐影子般执着,像镜头捕捉瞬间般敏锐。无论走向何方,都能在热爱里扎根,在探索中自由生长。