> 首页»

新闻公告

> 首页»

新闻公告

新闻公告

王文照 首届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛 主旨发言(四)

2024年5月24日,首届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛在中国戏曲学院成功召开。

首都师范大学出版社《语文导报》高中版执行总编王文照为本次论坛的分议题——“戏剧(戏曲)的文化形象构建”作出了主旨发言。

王文照老师本次的发言题目是《京剧“孙悟空”形象的递嬗与接受》。

01摘要

当“孙悟空”走向世界,“猴戏”声振寰宇,意味着中华优秀文明的文化基因以“孙悟空”这种具象形态走出万水千山,走入万户千家,激起不同民族、国别的人们的好奇与兴趣。“猴戏”寓情于事、寓教于乐的演绎模式记忆并表达着民众情感,聚集了民众对“孙悟空”形象文化价值的认同,使“孙悟空”成为中国京剧乃至戏曲艺术的代表性文化符号、中国文化海外传播视域中不可忽视的研究对象。

02发言内容

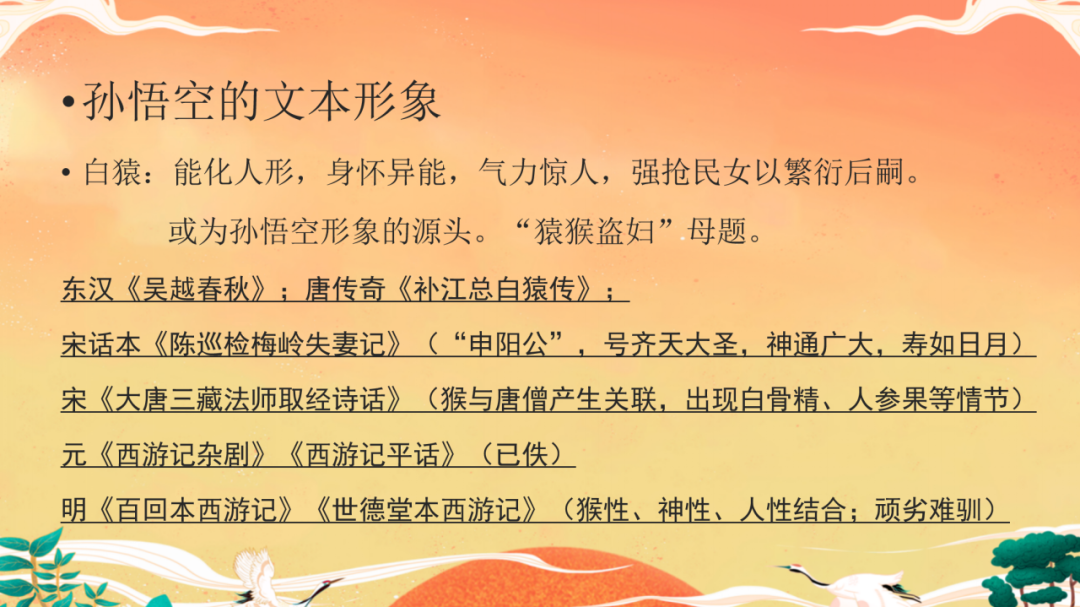

1.文山戏海:由文本走上戏台的孙悟空

王文照老师立足于小说文本与古代戏曲,追本溯源,从神话传说开始,对孙悟空形象的发展变化进行了梳理。在多份文献资料的有力支撑下,王文照老师指出:孙悟空的人物形象随着时间的推移,逐渐地在完善,最终呈现出了一个集神性、佛性、猴性为一体的,多面立体的人物形象。而孙悟空形象的阶段性衍化也深受程朱理学、佛道信仰、世俗欲求、戏曲艺术形式、政治制约等诸多因素影响。这一论断为为接下来的内容展开打下良好的基础。

近现代京剧“猴戏”中的孙悟空形象多展现出叛逆性,借火炽繁复的高难打斗进行形塑,“猴戏”亦由此呈现南派、北派之艺术分野。诸家对孙悟空的形塑,或侧重猴王之“美”,或着意于猴性之“灵”,或突出猴王之“威”,或强调猴王之“势”。王文照老师以此为切入点,展开论述了多个派别的孙悟空形象的展现。例如:“杨猴子”杨月楼,北派猴戏楷模、“小杨猴子”杨小楼,“昆坛活猴”郝振基,“赛活猴”郑长泰及其子“小活猴”郑法祥,融南北猴戏所长的李少春和李万春等诸多名家。

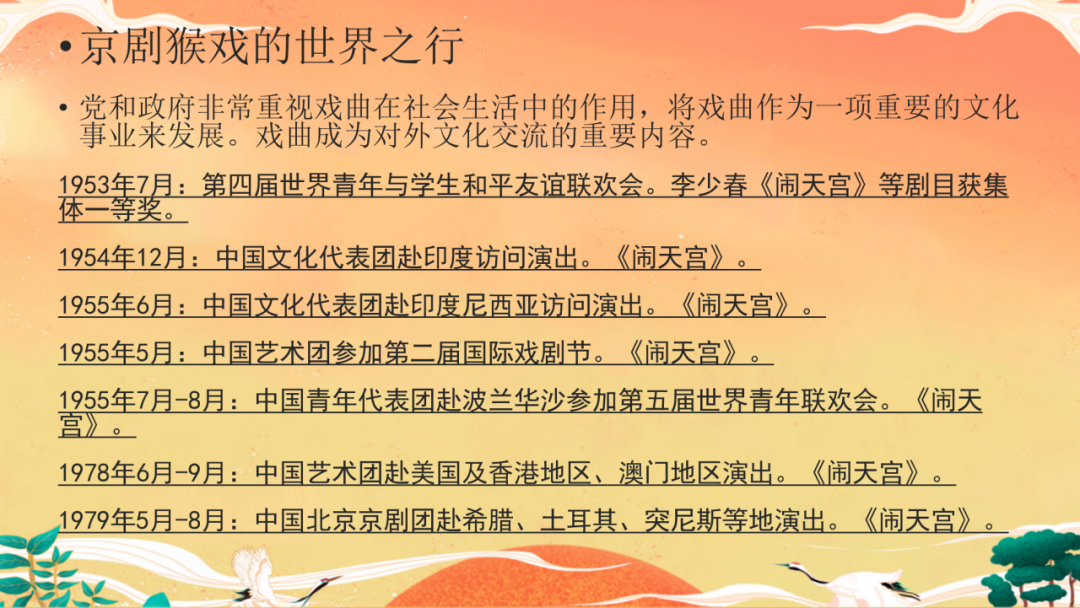

2.寰宇同声:京剧猴戏的世界之行

在这一部分中,王文照老师着重论述了以孙悟空形象为代表的京剧“猴戏”是如何走向世界舞台,得到世界人民的认可与喜爱。

新中国以来,京剧中孙悟空的形象更加强调人民性。田汉先生在《为爱国主义的人民新戏曲而奋斗》一文中提出:对于能发扬新爱国主义精神与革命的英雄主义,有助于反抗侵略、保卫和平、提倡人类正义、反抗压迫、争取民主自由的戏曲应予以特别表扬、推广。

这其中,由李少春、翁偶虹改编自《安天会》的《大闹天宫》,一经上演便引起了热烈的反响。李少春主演的《大闹天宫》写出孙悟空的彻底反抗性,着意突出孙悟空反抗封建统治的性格。孙悟空以朴素的才华斗败了舞文弄墨的天喜星君,体现出人民性的天然正义性,反抗的彻底性。此外,剧本中还加入了幽默而有格调的调笑桥段,也因此,翁偶虹评李少春的猴戏:“南猴儿的轻巧、活泼,北猴儿的大气、沉稳他都兼而有之。”

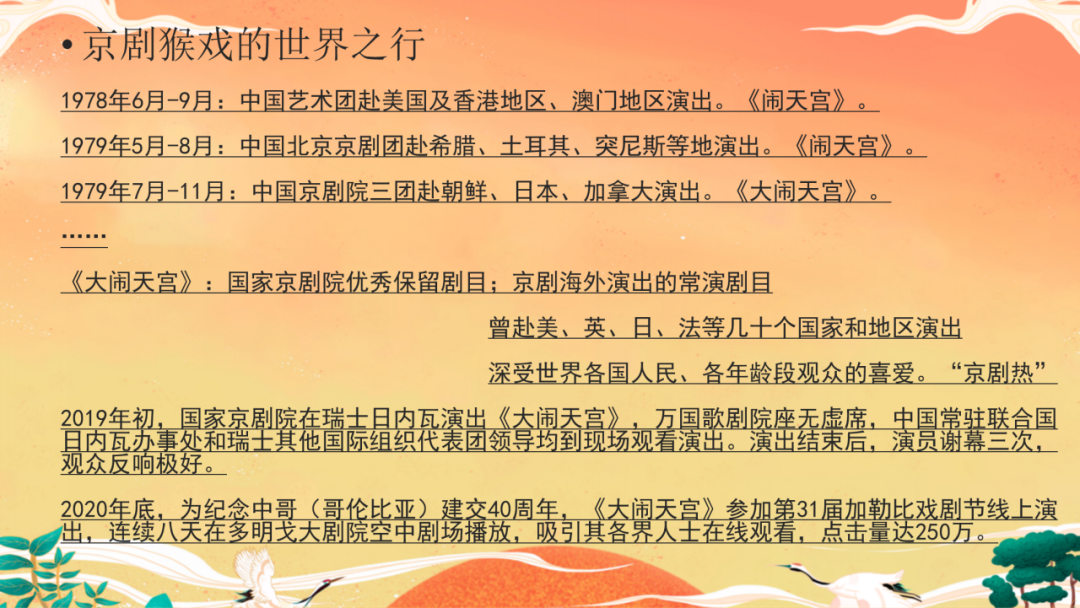

在当时,党和政府非常重视戏曲在社会生活中的作用,将戏曲作为一项重要的文化事业来发展。戏曲成为对外文化交流的重要内容。1951年,中国京剧院出国公演《大闹天宫》,此后,该剧成为京剧在海外演出最多的经典剧目,对中华文化海外传播事业功不可没。

“猴戏”海外传播实例:

3.戏理人情:京剧“孙悟空”形象的文化基因

王文照老师在发言中指出:“海内外民众对京剧‘孙悟空’形象的喜爱,源自猴戏欢趣盎然的舞台面貌、火炽激烈的打斗场面、叩击心弦的情感共鸣,以及文化基因的具象呈示。受众在观看演出并品涵角色之际产生的身份认同与情感共鸣,本质上亦归因于‘孙悟空’艺术形象所包孕着的中华优秀文明的文化基因,以及这种基因的强大号召力与融涵力。”

实际上,在对孙悟空形象进行海外传播时我们仍有需要要思考并亟待解决的问题。

来自东方的孙悟空,斗争原因及其表现形式与西方英雄判然有别。孙悟空抗争的底层逻辑是反权威、反压迫,守护唐僧乃至整个取经队伍,践行其价值信仰。中西方凝聚民族认同的底层逻辑不同,不同国籍的观众们对猴戏所能产生的情感共鸣也不同。如何在宣传、讲解方式上让他国观众更好地理解孙悟空的行为逻辑,甚至在观剧过程中产生情感共鸣,是猴戏海外之旅中的重要命题。

03总结

无论在何艺术领域,“孙悟空”总能最大限度地激起国人的文化认同,其艺术形象包孕着中华优秀文明的文化基因,这种基因具有强大号召力与融涵力。当“孙悟空”走向世界,“猴戏”声振寰宇,意味着中华优秀文明的文化基因以“孙悟空”这种具象形态走出万水千山,走入万户千家,激起不同民族、国别的人们的好奇与兴趣,进而产生了解“猴戏”故事、感知中华文化的意识。“孙悟空”这一大IP是中国文化海外传播视域中不可忽视的研究对象。