> 首页»

新闻公告

> 首页»

新闻公告

新闻公告

首届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛 分论坛发言(四)

2024年5月24日,首届“新时代文化传播与媒介发展”青年学者论坛在中国戏曲学院成功召开。本次论坛共设置了四个分议题,分别是文化艺术传播与当代创新发展、国际视野下的跨媒介传播、戏剧(戏曲)的文化形象构建、文化创意产业创业与管理。

共九位学者在分论坛“文化艺术传播与当代创新发展”中进行了发言。

01议题介绍

党的二十大报告指出,要“传承中华优秀传统文化,满足人民日益增长的精神文化需求”。中华民族拥有五千年的文明史,在五千年的历史文化进程中,传统戏曲、古典音乐、曲艺说唱等艺术形式作为中华民族独特的“文化符号”成为中华优秀传统文化的重要组成部分,也是最为广大人民群众喜闻乐见的文化艺术种类。

在本次论坛中,青年学者齐聚共同探索文化自信背景下中华优秀传统艺术的传承、创新与发展路径。

02线下会场

01程何

七幕(上海)文化艺术有限公司

《浅析<音乐之声>中Do Re Mi一曲的商业演出用翻译》

从多角度分析音乐剧《音乐之声》中的 Do,Re,Mi 一曲,并根据商业演出的要求,对其进行符合戏剧性、音乐性和娱乐性的翻译,分析角度包括有戏剧叙事的角度看歌曲的背景与叙事作用、从归化和异化的角度选择翻译时的文化策略等,并提出方法论。

02严俊松

澳门大学人文学院中文系硕士研究生在读

《论“射日-奔月”神话戏剧的当代价值》

历经数千年光阴流转,“射日-奔月”神话羽翼丰满,现当代的各类改编作品不计其数。在当代神话戏剧的脉络中,诸有顾仲彝《嫦娥》吴祖光《嫦娥奔月》古兆申《奔月》高行健《山海经传》林兆华《故事新编》等剧作留下深刻的印迹,影响着后世。学者严俊松比较分析当代各“射日-奔月”戏剧的特点以及后羿、嫦娥的人物意象,集中展开文本细读,并结合相关创作经验,总结中国“当代神话戏剧”盛行原因和时代意义,试图为开辟符合当代社会情境、揭示时代问题的中国神话戏剧提供创新创作的建议。

03线上会场

01丁姝杰

沈阳音乐学院戏剧影视学院副教授

中国传媒大学艺术研究院博士研究生在读

《戏剧何以线上:技术的可能性与传播新偏向》

互联网媒介的发展为线上戏剧提供了技术的可能性,而观演关系的转变和观演之间的主体间性则为技术的可能性提供了基础。戏剧以线上的而非线下的方式传播可以调节文化资源的不平衡,以虚拟空间重构戏剧场域,更大限度地满足观众的审美需求,形成更广泛的戏剧场。但在享受科技便利的同时也存在着审美体验与日常世界界限模糊的问题,甚至使审美体验受到干扰。互联网和手机终端把近百年来努力消除的“第四堵墙”又重新竖立在观众面前,使观众无法自由地、完整地把握审美对象,进而有碍于审美体验的完整生成。线上戏剧的艺术传播方式也带来了一定程度的传播偏向,在努力寻求科技助力艺术发展的同时,也要把握好媒介技术与戏剧艺术的平衡。

02李宁

山西省吕梁市吕梁学院历史文化系教师

《基于戏曲〈西游记〉题材的中国动漫电影研究》

戏曲是中国最受欢迎的娱乐方式之一,在漫长的集体创作之中《西游记》题材的戏曲被一次又一次的加工和再创作。近代传入中国的西方电影在借鉴传统戏曲《西游记》的基础之上首部动漫长片《铁扇公主》创作影视奇迹,开启了中国动漫电影的先河,为当今中国动漫电影发展打下了基础。由此可见戏曲是中国动漫电影的源泉之一,历经百年探索中国戏曲与动漫电影相互融合、相互吸收,创造了各自发展的新阶段。

03程晓蓉

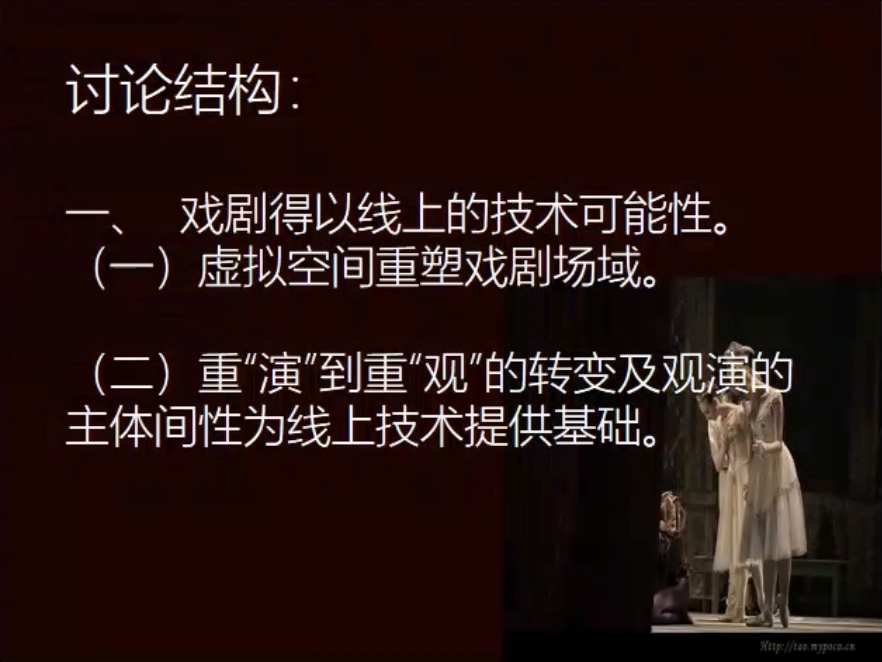

PhD candidate, University of Leeds

Different ways to introduce an early Chinese world to the West: Three English translations of the Shijing in the Anglophone world in the 21st century

The Shijing, the extant oldest collection of poems in China, was embedded with social and cultural elements of ancient China and canonised through Chinese literary history. As one of the earliest Chinese classics known to the West through translation, the Shijing has been translated into English by numerous translators since the eighteenth century, including the three most notable and influential translations by Arthur Waley (1937), Bernhard Karlgren (1950), and Ezra Pound (1954) that were published in the last century. Thanks to the endeavours of previous translators, the Shijing is not that little known in the English-speaking world. Nevertheless, after the turn of the 21st century, many recent English translations still appeared. This study focuses on three English translations in the anglophone world in the 21st century: 1) a partial translation of twenty poems (2008) by David Hinton, an American poet-translator; 2) a translation of the Guofeng 國風 (Airs of the States) section, the first part of the Shijing containing 160 poems (2016) by Ha Poong Kim, a native Korean who received education both in Korea and the United States and then taught Eastern and Western philosophy at Eastern Illinois University for 23 years; and 3) a complete translation (2020) by Geoffrey Sampson, a British linguistic and a Far-Right politician, to briefly looks at how the Shijing has been translated differently in the English-speaking world in the 21st century, how translation has been shaped and constrained by the different social, cultural and historical contexts, particularly in terms of the translator’s ideology and poetics, and finally tries to give an answer to the question: Why are so many new English translations of the Shijing still appearing in the 21st century, particularly considering that the very well-known ones have already existed in the 20th century?

04樊文君

英国利兹大学博士研究生

《揭开文化万花筒的面纱:探索当代背景下文化和艺术传承的创新途径》

本文旨在探讨中国戏曲艺术传播与当代创新发展,以中国戏曲——京剧为例,深入研究其在新时代的发展趋势、民族特色和文化价值,以及与世界戏剧的互动关系。首先,通过对中国戏曲传统基础上的创新发展进行梳理与分析,探讨了京剧表演形式的现代转变以及与世界戏曲的融合创新。其次,中国戏曲作为传统艺术形式的民族特色与文化内涵,以及在文化传统传承和民族认同建构中的重要作用。通过回顾中西戏曲文化交流的历史,分析世界戏剧对中国京剧的影响与借鉴,以及京剧在国际舞台上的地位与挑战。在传播过程中,京剧也受到了西方戏剧形式的影响,并在一定程度上影响了世界其他戏剧形式。

中国戏曲在新时代多元文化传播与媒介发展中占据重要的角色,戏曲对多元文化交流与理解的促进作用有待探讨。本文旨在通过总结现有研究成果,对京剧在当代文化艺术传播中的重要意义进行归纳,并展望了未来中国戏曲发展的挑战与机遇。

05王子禾

上海大学戏剧戏曲学硕士研究生

《〈李娃传〉现代越剧舞台的演出与传播》

《李娃传》作为优秀传统剧目,至今仍上演于越剧舞台,它描述了娼妓李亚仙与贵族公子郑元和之间曲折艰难又婉转动人的爱情故事。对当代越剧《李娃传》的演出情况进行梳理有助于研究其在越剧舞台的发展脉络,并对后世的传承起到了良好的借鉴作用。

06王凡

西安工业大学新传研二学生

《民族共有情感角度下〈中国奇谭〉家国传统文化的共情传播研究》

在当今社会,传统文化面临着被遗忘和淡化的危机。年轻一代对传统文化的了解和认同程度相对较低,这可能导致传统文化的流失和价值观念的混乱。因此,如何通过有效的传播方式激发年轻观众对传统文化的兴趣和共情成为了一个重要的研究课题。《中国奇谭》是一部以家国传统文化为背景的动画作品,通过讲述中国传统文化中的故事和传说,旨在向年轻观众传递传统文化的价值和意义。然而,由于年轻观众接触传统文化的机会有限,以及传统文化内容的理解难度较大,使得《中国奇谭》在传统文化共情传播方面面临一些挑战。因此,本研究旨在探讨《中国奇谭》家国传统文化共情传播的效果、面临的问题与挑战,并提出相应的策略与建议,以促进年轻观众对传统文化的认知、情感认同和传播意愿,从而保护和传承传统文化的价值。

07张丽娟

莆田学院讲师

暨南大学博士

《论地方戏曲移植改编的创新机制及其意义——以福建莆仙戏为例》

移植改编是地方戏曲发展的重要方式。具有深厚历史渊源的福建莆仙戏拥有全国首屈一指的传统剧目资源,在当代移植改编潮流中居于领先地位。以其为典型个案进行研究,可以总结地方戏曲移植改编的基本机制即原剧种的初次改编、二度创作定型和再度创作适应。机制上的创新体现在再度创作中或融入新的舞台理解,进行音乐唱腔的调整,在演唱上谱曲制韵,在表演上融会贯通,合理增添特色科介表演;也体现在创新表达地方文化元素,即在消化剧本内核的基础上,实现新的舞台理解。这种创新的意义在于:改编后使剧目获得新的审美理解,提升审美阈值,使剧本克服时空壁垒,发挥普适的审美情趣和思想价值。移植改编既是地方戏向外传播的重要表现,也使得原作走向经典化。这一阐发对于总结促进地方传统戏曲发展的深层机制具有重要启发意义。

04总结

在分论坛中,各位学者共同聚焦“文化艺术传播与当代创新发展”这一主题进行发言,“百花齐放,百家争鸣”,学者们正是通过不同维度的展现来完成对不同民族文化符号的重构和展示,为实现新时代民族优秀传统文化的创造性转化和创新性发展提供了新思路、新路径,更为铸就社会主义文化新辉煌提供了新动力。